『大学入学共通テスト』考

ご存知の方も多いかと思いますが、今月7日付で文部科学省が「大学入学共通テスト出題教科・科目の出題方法等』を発表しました。

考えなければならない点は多いのですが、早急にお話すべきなのは『英語』についてでしょうか。

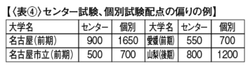

従来のセンターテストでは、「筆記」200点 「リスニング」50点で、大学によってこれらを圧縮し合計200点満点(筆記160点 リスニング40点)として採用するところが多く見受けられました。

今回の共通テストでは、「リーディング」100点 「リスニング」100点とされています。

この一事をもって「読解は苦手だけど、リスニングを強化すれば合格できる」などと安易に考えないでください。

問題は、この変更を受けて大学側がどのような反応を示すかということです。

インターネットの発達を引き合いに出すまでもなく、論文を筆頭に『英文』を通しての情報収集・コミュニケーションの重要性は飛躍的に増大しています。

【ケース1】 これまで個別試験(二次試験)で英語を科していた大学・学部の場合

難関大を中心にこれまでも「個別試験」の配点比率が高く、あまり影響は受けないかと思われます。

むしろ、「個別試験」の配点比率がこれまで以上に高くなる(共通テストの影響力が低くなる)可能性は十分にあると思います。

もちろん「読めて聞ける」がベストですが、「聞けるが読めない」学生は必要としていないでしょう。

【ケース2】 これまで個別試験(二次試験)で英語を科していなかった大学・学部の場合

ここが一番の問題です。比較的「理系学部」に多かったのですが、これまでは最低限の英語力(読解力)をセンターテストで担保してきました。これがリーディング5割・リスニング5割となると、大学教育に少なからぬ支障をきたすことは容易に予想できます。

対応策としては、①共通テストの「リーディング」の配点比率を上げる ②英語の個別試験を導入する ③外部試験に頼る といったところでしょうか。どのような対応策をとるかは、大学・学部の将来をも左右する重大な決断であるといっても過言ではありません。

【ケース3】 私立大学の共通テスト利用

難関私立大学は、一般入試合格者とのレベル格差を避けるために参加離脱という選択肢もあるかもしれません。逆に、中堅・下位の私立大学は利用が活性化することも考えられます。

以上はあくまで私の個人的な推測にすぎないことをご了承ください。

ただ、重要なのは「変わる」「変わる」がひとり歩きして、その流れに飲み込まれないことです。人のいうことを鵜呑みにするのではなく、自らの頭で、様々な情報の取捨選択を行ってください。

「大山鳴動して鼠一匹」なんてことはないよね と思う学長でした。