ミニマムスタンダードの傷跡

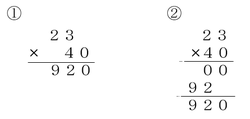

あなたは、どちらで計算しますか?(「これぐらい筆算しないでしょう」というのももっともなんですがね・笑)

この中でもっとも世間の耳目を集めたのが2000年代の学習指導要領の改訂で、完全学校週5日制が実施され、小中学校の学習内容は3割削減されるというものでした。

そして、これとほぼ時を同じくして1999年に「分数のできない大学生」という本が出版され、「大学生の学力低下」が社会問題として取り上げられるようになりました。

このことによって引き起こされたのが、いわゆる「ゆとり教育」vs「学力低下」論争です。

この「学力低下」の批判を収拾させるために、当時の文科省の担当者から「学習指導要領はミニマムスタンダードである」という意見が示されました。それまで学習指導要領は学校で教えることができる『上限』を示していると考えられていましたが、これを『最低基準』であるとしたのです。さらにこの『最低基準』を「すべての小中学生に身につけさせる」と言い切ったのです。

実はここが最大の問題で、「すべての小中学生に身につけさせる」ためには「すべての小中学生が理解できるような」教え方が必要となるのです。そこで広く採用されるようになったのが、最初の②の計算方法のようです。

2012年の小学校4年生の教科書からは、ほとんどが②の計算方法ではなく①を採用しているようです。しかしながら、今でも①の方法で計算している生徒を多く見かけます。

よほどのことがない限り、中学以降の数学の展開を考えると①の計算方法を身につけるべきだと思います。「教えやすさ」や「先生が教わった方法」など様々な事情はあるかもしれませんが「ミニマムスタンダードの傷跡」が一刻も早く消え去ることを願っています。

以上、学長でした。