ど、どこにいる?

そういえば日曜日の朝、ちょっとした事件(笑)がありました。

朝、教室に来ると虫の声が聞こえます。

「やっぱり、秋かな~」と思ったのですが、声がちょっと大きすぎます。

外じゃなくて、部屋の中か?

大きな声で鳴いているんですが、反響してどこから鳴いているのかさっぱりわかりません。

そうこうしているうちに朝一の授業の生徒が来たので

「ごめんね、虫がちょっとうるさいんだけど、どこにいるかわかんないんだよね」

高校3年生の男子生徒は

「大丈夫ですよ。 でも先生、ここにいますよ。」

朝、教室に来ると虫の声が聞こえます。

「やっぱり、秋かな~」と思ったのですが、声がちょっと大きすぎます。

外じゃなくて、部屋の中か?

挙句の果てには「壁の中?」「天井の裏?」と迷走する始末。

そうこうしているうちに朝一の授業の生徒が来たので

「ごめんね、虫がちょっとうるさいんだけど、どこにいるかわかんないんだよね」

高校3年生の男子生徒は

「大丈夫ですよ。 でも先生、ここにいますよ。」

と言って観葉植物の鉢のひとつを指さしました。

その鉢を持ち上げてみると、なんと、確かに小さなコオロギが鉢の下に隠れていました。

ん~ 彼の耳が優れているのか、私の耳がポンコツなのか。

「君は耳まで良いんだね」 ただ、ただ、驚くばかりです。

コオロギさんは、そ~と捕まえて外に退場してもらいました。

そして、その後現れたのが『選挙カー』でしたとさ(笑・笑)

以上、学長でした。

『民主主義の学校』

いきなり、だ、だれ?

(タイトルからわかった人はスゴすぎます!!)

昨日の日曜日も、いつものように朝から指導を行っていました。

ただ、昨日の日曜日がいつもの日曜日と違ったのは、

そう 『選挙カー』 の存在です。

9月15日投票の長野市議会議員選挙の告示日が昨日でしたので、一斉に選挙カーが走り回っていたようです。

法定内の選挙活動ですから仕方がないのですが、正直うるさかったです。

自習室の生徒たちにもうるさかったと思うのですが、私より生徒たちの方が懐が広かったかもしれません(笑)

候補者名や政策を連呼するだけでなく、

選挙カー同士がすれ違う際の

「〇〇候補のご検討をお祈りいたしております」

系のやりとりまでは勘弁してもらいたい。

しかし、この『選挙カー』。

一説によると、投票行為にけっこうな影響力をもっているそうです。

だとすると、任期4年の議員の選出が、たった1週間の『選挙カー』による名前連呼に左右されるということなんですかね?

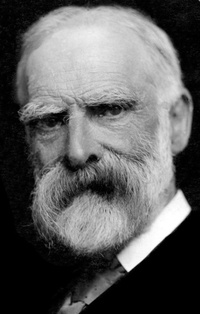

『地方自治は民主主義の学校である』と言ったジェームズ・ブライス(冒頭の写真の人)は、この状況をどう思うのでしょうか。

とりあえずは1週間の辛抱です。

来週は投票してから出勤する予定の 学長でした。

忘れ物

自習室を掃除していると、ときどき忘れ物を発見します。

筆記用具などの文房具がやはり多く、冬場には、寒さを防ぐためのひざ掛けなどの忘れ物もありますし、最近では、スマホの充電器の忘れ物なども見かけます。

先日は、イスの上に財布とスマホを置き忘れて慌てて電話してきた強者(?)がいました。

私も慌てて自習室にダッシュし、無事に見つかり事なきを得ました。

昨日もブログにつける画像を用意しておいたのに、添付するのを忘れました。

折角ですので載せておきます(笑)

(昨日の分の「耳にタコ」です)

人間ですからいろいろ忘れることもあると思います。

でも、くれぐれも『悔い』だけは置いていかないように気をつけてください。

筆記用具などの文房具がやはり多く、冬場には、寒さを防ぐためのひざ掛けなどの忘れ物もありますし、最近では、スマホの充電器の忘れ物なども見かけます。

先日は、イスの上に財布とスマホを置き忘れて慌てて電話してきた強者(?)がいました。

私も慌てて自習室にダッシュし、無事に見つかり事なきを得ました。

かくいう私もよくものを忘れます。

折角ですので載せておきます(笑)

(昨日の分の「耳にタコ」です)

以上、今日も9:10から授業 学長でした。

耳にタコ

一度言ったら、わかってもらえる。

一度言ったら、その通りにやってもらえる。

「それだったら、どんなに楽か・・・」

人に何かを指導する仕事をなされている方なら、ほとんどの方が感じられていることでしょう。

私たちの仕事ももちろんそうです。

二回や三回言ったところで、本当に理解してもらえるとは思っていません。

正確に言うと、一時的には理解できるのですが、それが染み付いて反射的に行動に移せるところまではいかないのです。

受験という締切がなければ、気長に何十回でも教えるのですが、この締切こそが厄介なのでそうもいきません。

そこで、古典的ですが有効な方法は「繰り返し言う」ことです。

教え方は状況に応じて、あの手この手で変えていきますが、伝えるフレーズはワンパターンでなければなりません。

例えば

「因数分解で最初に考えるのは?」→「共通因数をくくり出す」

といったように、常に同じフレーズを繰り返します。

生徒の耳にタコができるまで言い続けるのです。

生徒自身が頭の中で、この「問いかけ」と「答え」を再生できるようになったとき、問題が解けるようになってきます。

それを目指して、タコができるまで、根気強く言い続けます。

一度言ったら、その通りにやってもらえる。

「それだったら、どんなに楽か・・・」

人に何かを指導する仕事をなされている方なら、ほとんどの方が感じられていることでしょう。

私たちの仕事ももちろんそうです。

二回や三回言ったところで、本当に理解してもらえるとは思っていません。

正確に言うと、一時的には理解できるのですが、それが染み付いて反射的に行動に移せるところまではいかないのです。

受験という締切がなければ、気長に何十回でも教えるのですが、この締切こそが厄介なのでそうもいきません。

そこで、古典的ですが有効な方法は「繰り返し言う」ことです。

教え方は状況に応じて、あの手この手で変えていきますが、伝えるフレーズはワンパターンでなければなりません。

例えば

「因数分解で最初に考えるのは?」→「共通因数をくくり出す」

といったように、常に同じフレーズを繰り返します。

生徒の耳にタコができるまで言い続けるのです。

生徒自身が頭の中で、この「問いかけ」と「答え」を再生できるようになったとき、問題が解けるようになってきます。

それを目指して、タコができるまで、根気強く言い続けます。

以上、リフレインを叫んでいる 学長でした。

秋晴れ

今日のブログに何を書こうか

いろいろ迷いましたが

一番印象が強かったのは やはり

『秋晴れ』ですね。

↑

困ったから天気の話をしているわけではありませんからね(笑)

ここ数日、まともに陽射しを浴びていませんでした。

太陽の光は、心を元気にしてくれます。

たわいもない話で失礼いたしました。

天高くとも これ以上肥えるわけにはいかない 学長でした。

いろいろ迷いましたが

一番印象が強かったのは やはり

『秋晴れ』ですね。

↑

困ったから天気の話をしているわけではありませんからね(笑)

太陽の光は、心を元気にしてくれます。

それにしても、秋の空は本当に高いですよね。

たわいもない話で失礼いたしました。

天高くとも これ以上肥えるわけにはいかない 学長でした。

感慨

最近の天気の変化についていけていない島﨑です.

暑い夏は苦手なので,ようやく落ち着いてきたかと思ったのですが…

体(と頭の中身)が資本なので,大事にしなければと日々感じます.

ところで,私事なのですが,

先日祖母が誕生日を迎えました.

眼はだいぶ弱ってきているようですが,

それ以外はピンピンしています.

ありがたいことです.

そんな祖母は大正生まれなので,

4つの時代を生きてきたことになります.

すごいことだと感じつつ,

改めて考えてみると,

自分自身も3つの時代を生きてきたことに気付きました(笑)

自分がリアルタイムで見聞きしたことが,

教科書にできごととして載っているのを見て,

「あぁ,これは○○年のことだったっけ」などと

不思議な感慨にふけっていたりします.

(必死で覚えようとしている中学生の皆さん申し訳ありません(笑))

自分が生きてきた時代が「歴史」になるということを

これほど実感できる仕事は他にはないかもしれませんね.

「時代」を感じさせてくれる年号の存在に敬意を示しつつ,

日々怠惰に過ごしている自分を戒めなければ,と思う島崎でした.

とっとと 作ります!!

昨日お話したとおり中3生の総合テスト対策として

昨日第1回分を作ったので、今日中に第2回分を作る予定です。

高校生にも、国公立文系志望でセンター試験でしか数学を使わない生徒のために数学マーク演習の問題を作っています。

今日中に2冊分作る予定です。

今日中に作っておかないと、明日の休みを使って問題を解き、誤植などのチェックができないのです。

幸い(?)、今日の16:10からの生徒が大学の説明会があるそうで振替になりましたので、17:40まで時間があります。

ということで、とっとと作成にはいります。

九州弁の「とっとっと」と間違えられていないか心配している 学長でした。

↑

間違えないでしょう(笑)

一番つらいのは

中学生の総合テストの結果が出揃ってきています。

平均点が下がる中、点数や順位を伸ばした生徒たちが意気揚々と結果を持ってきてくれます。

「よく頑張ったね」と言いながら、「嬉しい」というよりも「ホッとしている」というのが本音です。

一方、思った通りの結果が出なかった生徒もいます。

長丁場の夏期講習、連日朝から夜まで指導しても、体は「しんどく」ても『つらく』はありません。

平均点が下がる中、点数や順位を伸ばした生徒たちが意気揚々と結果を持ってきてくれます。

「よく頑張ったね」と言いながら、「嬉しい」というよりも「ホッとしている」というのが本音です。

一方、思った通りの結果が出なかった生徒もいます。

長丁場の夏期講習、連日朝から夜まで指導しても、体は「しんどく」ても『つらく』はありません。

信じてついてきてくれた生徒に、努力の結果を実感してもらえなかったときは、正直『つらい』です。

でも『一番つらいのは生徒本人』です

当たり前のことですが、このことは肝に銘じなければなりません。

そして、次は絶対につらい思いをさせてはいけない。

「これからが勝負だ」

生徒に言っている言葉を、自分自身にも投げかけました。

「魔法使い」ではないので、なんでもできるわけではありません。

でも、プロである以上、リベンジに向けあらゆる手を打っていきます。

少し古いですが 『学長動きます』 以上。

目論見

昨日の朝、9:10からの授業の直前に、福岡に住む大学時代の友人から電話がありました。

先日の大雨で勤め先から帰っていると、タイヤの半分位水に浸かったそうです。

去年の5月にそいつを含めた6人が長野に遊びに来てくれて、みんなで戸隠神社の五社巡りをしました。

そのとき

「2年にいっぺんぐらいは、こういうのもよかかもね(以下九州弁)」

「そうやね、次はどこがよか?」

「いっぺん、日光に行ってみたかったいね」

「じゃあ、次は日光にするか」

といった会話がなされました。

そこで昨日

「こんど行くときは、受験が終わった3月の中旬ぐらいがよかけどね」

「じゃあ、その頃で調整してみるけん」

ということになりました。

毎年桃を送っていて、それが届いたお礼の電話でした(ちなみにいつも枇杷を送ってくれる友人です)。

先日の大雨で勤め先から帰っていると、タイヤの半分位水に浸かったそうです。

去年の5月にそいつを含めた6人が長野に遊びに来てくれて、みんなで戸隠神社の五社巡りをしました。

そのとき

「2年にいっぺんぐらいは、こういうのもよかかもね(以下九州弁)」

「そうやね、次はどこがよか?」

「いっぺん、日光に行ってみたかったいね」

「じゃあ、次は日光にするか」

といった会話がなされました。

「こんど行くときは、受験が終わった3月の中旬ぐらいがよかけどね」

「じゃあ、その頃で調整してみるけん」

ということになりました。

ということで、全員第一志望に合格してもらい、楽しい旅にしたいと目論んでいます。

さらに一層気合が入りましたので、受験生のみなさん覚悟しておいてくださいご協力をお願いします(笑)

以上、数年前まで「よか」が方言だと知らなかった 学長でした。

夏を支えてくれたもの

中学校の総合テストもあり、ここのところ『気合系』のネタばかりでしたので、今日は『ゆる~いネタ』でいきます。

ナガブロでどなたに紹介していただいたか忘れてしまったのですが(スミマセンm(_)m)、この夏ファミリーマートの『しろくまバー』にはまってしまいました。

わたしは「しろくま」と聞くと鹿児島のカップ入りのものをイメージしてしまいます。

それとの関係の有無はわかりませんが、このファミマの「しろくまバー」はとてもおいしくて一気にお気に入りになりました。

休みの日に、家族分買っておいて夕食のあとに出してあげたらとても好評でした。

私のしたことで家族に喜んでもらえたのは久しぶりのことでした(;>_<;)

何の~迷いも~なく~♫ レジに持ち込んだ私は、そのまま教室の冷凍庫に忍ばせておきました。

ナガブロでどなたに紹介していただいたか忘れてしまったのですが(スミマセンm(_)m)、この夏ファミリーマートの『しろくまバー』にはまってしまいました。

それとの関係の有無はわかりませんが、このファミマの「しろくまバー」はとてもおいしくて一気にお気に入りになりました。

休みの日に、家族分買っておいて夕食のあとに出してあげたらとても好評でした。

私のしたことで家族に喜んでもらえたのは久しぶりのことでした(;>_<;)

そんなある日、ファミマの冷凍庫を覗いていたら、な、なんとあるではありませんか!!

しろくまバーの5本入り!!

何の~迷いも~なく~♫ レジに持ち込んだ私は、そのまま教室の冷凍庫に忍ばせておきました。

そして、疲れた日に1本、暑い日に1本、と人目を盗んで食べていました。

このしろくまバーの存在が、過酷な夏期講習をどれだけ支えていてくれたことか(;>_<;)

この夏の『しろくまバー』の貢献をたたえ、本日のブログとさせていただきます。

以上、とっても安上がりな学長でした。